이번 글은 내연기관차에서 전기차로의 전환에 따른 자동차 산업이 어떻게 변화할 건지에 대해서 한번 작성해 볼 건데요, 글의 용어들은 될 수 있으면 쉽게 적어볼 생각이니, 혹시 전문용어가 아니더라도 이해 부탁드립니다.

글의 순서는 아래와 같이 작성할 예정입니다.

- 내연기관의 현재 상황

- 내연기관차와 전기차의 구조적 차이

- 자동차 산업의 변화 예측

우선 내연기관차의 현재 상황에 대해서 먼저 작성해 보도록 하겠습니다.

내연기관차의 종말

100년 이상의 역사를 가진 내연기관차가, 영원할 것 같은 내연기관차의 수명이 점점 다해가고 있는 것 같습니다. 그 시발점이 된 것이 기후변화라고 생각이 되는데요, 기후변화 즉, 지구 온도의 급격한 상승으로 지구 곳곳에서 폭염이 발생하거나 또는 반대로 한파가 발생하기도 하고요... 이러한 이상 기후들이 세계 곳곳에서 나타나자, 세계 각국에서는 대책을 마련하기 시작했습니다. 그중에 하나가 기후변화 정부 간 협의체가 내세운, 지구 온도 상승을 1.5도 이내로 유지한다는 목표인데요. 이를 달성하기 위하여 많은 정부와 기업들이 탄소중립선언을 선언해 가고 있습니다. 그 과정에서 자동차 산업이 태풍의 중심에 있는 것 같습니다.

특히 EU와 미국에서는 현 자동차 법규를 상당히 강화하고 있어, 현재 내연기관차로는 그 법규에 맞게 판매하는 게 쉽지 않은 상황인 것 같습니다. 그래서 한편으로 내연기관차 진영에서는 Tank-to-wheel로 이산화탄소 발생량을 판단하지 말고, Well-to-wheel, 더 나아가서 자동차를 생산하기 위한 원료 획득부터 자동차 폐기할 때까지의 전과정에서의 이산화탄소 발생량을 판단해야 하는 게 아니냐는 주장도 나오고 있습니다. 바로 자동차 LCA죠. 이 LCA에 대해서는 다음에 한번 자세히 공부하면서 작성해 보도록 하겠습니다.

- Tank to wheel : 자동차의 연료탱크로부터 자동차 운행까지의 발생하는 이산화탄소량

- Well to wheel : 연료 생산과정에서부터 자동차 운행까지의 발생하는 이산화탄소량

- LCA : 원료 획득 - 재료 생산 - 자동차 생산 - Well to wheel 과정 - 자동차 폐기

지금 각 선진국들이 내연기관차의 판매를 몇 년 후에 중지하겠다는 발표를 앞다투어 하고 있고, 이에 따라 우리나라 대표 자동차 기업인 현대자동차에서도 제네시스에는 2025년부터 전동 화차만 판매, 유럽(2035년), 한국/미국/중국(2040년)에 내연기관차 판매 중단하겠다는 선언을 했습니다.

하지만 여전히 2030년에도 내연기관차(하이브리드 차량 포함) 비중은 70% 이상이 될 것이라는 전망을 하고 있습니다. 그 이유는 전기차에 들어가는 배터리 온 소재 채굴이 쉽지 않은 걸로 알고 있습니다. 리튬이란 소재를 채굴하기 위해서는 또 환경파괴가 꽤나 심각해지고, CO2 발생이 꽤나 많아진다고 하네요. 그래서 전기차 수요가 늘어난다고 하더라도, 그만큼 만들기가 쉽지 않다는 전망도 있습니다. 과연 향후 계획대로 내연기관차가 이렇게 수명이 다할 것인지 지켜보는 것도 재미있겠네요.

그렇다면 내연기관차에서 전기차로의 전환에 따른 자동차 산업의 변화를 보기 전에 먼저 자동차 구조에 대해서부터 알아보도록 하겠습니다. 자동차 구조에 대해서 알아야, 왜 전기차로 전환됨에 따른 자동차 산업이 앞으로 바뀔 수밖에 없는지 설명을 할 수 있기 때문입니다.

자동차의 구조를 크게 나누면

- 파워트레인(자동차를 움직이게 하기 위한 동력발생 장치),

- 섀시(서스펜션, 조향장치, 제동 장치 등)

- 바디(외장, 골격)

- 트림(자동차 내장과 소재 같은 것들)

- 전장(ADAS와 같은 자율주행 관련 부품, 클러스터 측에 있는 AVN 등 각종 편의 장치를 위한 부품들 등)

이렇게 나눌 수 있겠습니다. 물론 트림이나 전장과 같은 시스템은 사람에 따라서 빼기도 하는데요, 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 여기서 내연기관에서 전기차로 가면서 가장 크게 바뀌는 부분이 바로 처음에 언급한 파워트레인(POWER TRAIN) 부분입니다. 지금까지의 자동차는 대부분이 내연기관이었기 때문에, 파워트레인이라고 하면 엔진과 변속기를 지칭하는 것이었습니다. 하지만 엔진과 변속기를 꼭 파워트레인이라고 하기보다는 자동차를 움직이게 하는 동력 발생 및 전달 장치라고 표현하는 게 더 맞을 것 같습니다.

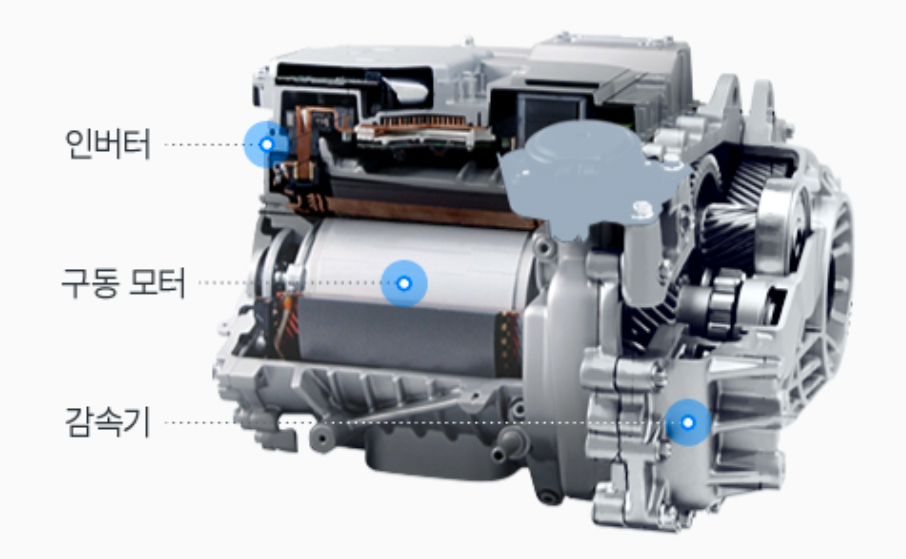

전기차에서는 파워트레인 부품이라고 하면, 물론 내연기관차의 엔진변속기와 1:1 매칭은 어렵긴 하지만, 배터리, 모터, 감속기, 각종 전력변환장치(인버터 등) 정도가 있겠고, 이 부품들이 바로 전통의 내연기관차에서의 파워트레인 역할을 합니다. 다만 전기차에서는 내연기관에서처럼 파워트레인이라는 이름을 쓰진 않고 파워 일렉트릭(POWER ELECTRIC) 줄여서 PE라고 부릅니다. 그래서 내연기관차의 엔진룸도 전기차에서는 PE 룸이라고 하게 된 거죠.

이제 내연기관에서의 파워트레인 부품이 전기차에서는 어떤 부품이 비슷한 역할을 하는지, 또 어떤 식으로 부품의 변화 및 대체가 되었는지 알아보겠습니다. 아마 다른 자료 글이랑 비교 시에 표현이 좀 다를 수는 있으나, 그 맥락은 비슷할 겁니다. 각 부품의 자세한 구조 및 내용은 추후에 다뤄보도록 하겠습니다.

엔진과 변속기 → 구동모터와 감속기

내연기관에서 엔진이 연료를 연소시켜 폭발시킨 힘을 회전력으로 전환하고 그 전환된 힘을 변속기가 적절한 기어비로 조절하여 자동차 바퀴에 전달한다면, 전기차에서는 구동모터에서 발생한 회전 에너지를 감속기를 통하여 자동차 바퀴에 전달하는 역할을 합니다.

ECU TCU → 인버터

각각 엔진 컨트롤 유닛, 트랜스미션 컨트롤 유닛의 약자인데, 말 그대로 엔진과 트랜스미션을 제어하는 일종의 컴퓨터입니다. 쉽게 말해서 운전자는 차량에게 악셀 페달 및 브레이크 등을 통해서 운전하고 멈추고 이런 명령을 내리게 되는데요, 이러한 명령을 현재 환경조건에서 잘 수행하기 위하여 미리 데이터를 심어놓은 부품입니다.

하지만 이러한 제어를 전기차에서는 인버터가 수행하게 되는데요, 인버터란 녀석의 역할은 전기차 고전압 배터리에 있는 직류전원을 교류 전원으로 변환하여 가속을 하고, 반대로 감속 시에는 모터에서 만들어진 고전압 교류 전원을 고전압 직류전원으로 변환시켜 배터리로 다시 충전시키는 역할도 합니다. 이렇게 모터의 속도를 제어하는 기능을 함으로써, 가속과 감속 명령을 내리고, 차량의 운전성을 높이는데 아주 중요한 역할을 합니다. 따라서 인버터가 내연기관차의 ECU / TCU 역할을 한다고 보면 되겠네요.

알터네이터 → LDC

알터네이터는 12V 저전압 배터리를 충전해 주는 부품입니다. 12V 저전압 배터리는 차량의 각종 센서, 액츄에이터 등에 공급되는 전원 역할을 하며, 일반적으로 내연기관에서는 엔진의 크랭크샤프트에 벨트로 연결되어 엔진이 회전하고 있으면 알터네이터에서 발전을 하여 저전압 배터리를 충전합니다.

차량이 정지해 있어도 엔진이 회전하고 있기 때문에 알터네이터를 이용해서 저전압 배터리를 충전시킬 수 있는데, 전기차에는 차량이 정지 시에 모든 것이 회전을 멈추기 때문에 이 알터네이터가 의미가 없습니다. 따라서 고전압 배터리에서 12V 배터리로 전력변환할 수 있는 DC-DC 컨버터를 이용해서 충전하는데요, 바로 이 DC-DC 컨버터가 알터네이터 역할을 하는 부품으로, Low voltage DC-DC Converter 줄여서 LDC라고도 합니다.

그 외 에어컨도 마찬가지로 기존 내연기관에서는 엔진의 축에 에어컨 컴프레서가 벨트로 연결되어 구동되었으나, 전기차에서는 에어컨도 마찬가지로 전동식으로 바뀌게 되며, 히터도 마찬가지입니다. 이 히터가 겨울철 전기차의 주행거리를 대폭 줄어들게 만드는 범인이라고 알려져 있는데요, 기존 내연기관에서는 엔진을 구동하게 되면 엔진을 식히기 위해서 냉각수를 사용합니다. 이 엔진을 식힌, 뜨거워진 냉각수를 히터 코어에 순환시키고 거기에 블로워만 틀면 뜨거운 바람이 나오는데요, 즉 엔진을 식히고 난 폐열을 이용하기 때문에 연비 측면에서 불리한 점이 없는 것이죠.

하지만 전기차에서는 다릅니다. 배터리나 모터에 냉각수가 순환하긴 하지만 엔진처럼 뜨겁지 않아서 겨울철 실내를 덥힐 만한 열이 모자란 것이죠. 그래서 전동식 히트를 쓰게 됩니다. 대표적으로 PTC 히터가 있는데요, 전기를 잡아먹는 주범입니다. 요즘에는 폐열회수 방식의 히트 펌프 시스템 사용해서 효율이 많이 좋아졌다고 하는데요, 그래도 내연기관에서처럼 에너지를 전혀 사용하지 않는 거랑은 차원이 다릅니다.

여기까지 내연기관과 전기차로 전환되면서 대체되거나 변경되는 부품들에 대해서 알아봤습니다. 다음번 글에서는 이렇게 다른 구조로 인해서 어떤 식으로 자동차 산업이 바뀌게 되는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

'자동차 이야기' 카테고리의 다른 글

| HEV(하이브리드) 파워트레인의 구조 및 특징 (0) | 2023.01.18 |

|---|---|

| 친환경자동차의 종류와 특징에 대한 정리(HEV, PHEV, BEV, FCEV) (1) | 2023.01.10 |

| 내연기관차(ICEV)차와 전기차(BEV)의 차이 (1) | 2022.11.18 |

| 자동차 산업의 변화된 미래 모습 예상 (0) | 2022.11.03 |

| 1. 전기차의 원리 및 핵심 부품 (0) | 2022.10.08 |

댓글